Paris, 1922. Non loin de la gare de Lyon,

un règlement de comptes entre malfrats et policiers provoque quelques

remous auxquels se trouve bientôt mêlée Adèle Blanc-Sec, ses ennemis de

toujours ainsi que bon nombre de celles et ceux qu'elle a pu croiser

lors de la décennie précédente. Des tours du palais de justice aux Invalides en passant par le Cimetière du Père-Lachaise

et son accès aux profondeurs insoupçonnées de la capitale, le ballet

qui se met dès lors en place est étrangement rythmé par l'apparition de limules issus d'un autre âge.

***

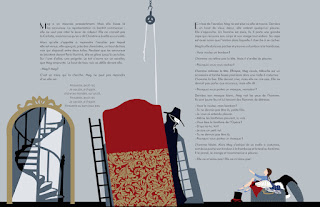

Paris, 1922 : Nous retrouvons Adèle deux ans après la fin des événements racontés dans Tous des monstres! La jeune femme tente vainement de calmer une horrible rage de dent en s’enivrant de Pisco tandis qu'au-dehors, la ville est secouée par bien du grabuge. Le "Dentiste", un criminel arrêté dix ans plus tôt, vient d'être libéré et voilà déjà que les membres de son ancienne bande son décimés un à un. Le rapport avec Adèle? Aucun, si ce n'est que cette dernière reçoit un appel au secours de Chalazion et que, voulant le retrouver pour lui porter assistance avant de trouver un dentiste pour soigner sa dent, elle trouve sur sa route... "LE" Dentiste. Ajoutez à cela la disparition étrange de Fia, la jalousie meurtrière de son ex-femme, Georgette Chevillard, à l'encontre d'Adèle, et l'apparition dans Paris de limules plus ou moins gros, et voici notre héroïne embarquée dans une nouvelle affaire.

Tardi revient à ses premières amours : après la pause loufoque de Tous des monstres!, ce huitième tome s'inscrit de nouveau dans la veine des romans-feuilletons qu'il mettait à l'honneur de façon pastichée dans le premier cycle de la série. Comme dans les premiers opus également, plusieurs intrigues se croisent (d'un côté, une histoire de malfrats digne d'un roman pulp, de l'autre, l'invasion de limules dans la ville, et entre les deux, la disparition de Chalazion et la folie meurtrière de Georgette Chevillard). Adèle n'a encore une fois pas tous les tenants et aboutissants de l'affaire dans son ensemble et part à la recherche de Chalazion sans en avoir vraiment envie et sans savoir que cela la conduit au devant de dangers dont elle se passerait bien...

Le Dentiste, de son vrai nom Léon Dandelet...

Ce paradoxe déjà évoqué entre sa vie d'aventurière et un profil plutôt casanier s'accorde à merveille avec le ton encore plus léger initié depuis quelques tomes : Adèle part à l'aventure, se dit que c'est complètement ridicule d'accepter des rendez-vous louches dans des lieux déserts, et manifeste plusieurs fois l'envie de rentrer se mettre sous la couette dès que ses péripéties commencent à l'agacer. Il faut dire qu'après avoir cumuler les ennemis, elle devient désormais victime de la jalousie meurtrière des femmes qu'elle croise sur son chemin, mais face à qui elle ne se laisse jamais faire bien longtemps : un coup de parapluie, une gifle dans la figure et une ou deux réparties bien choisies, elle a tôt fait de les renvoyer dans leurs dix-huit mètres.

Aussi, dans la lignée de cette liberté langagière propre à notre chère Adèle, et même si le ton est plus rigoureux que dans le volume précédent, Tardi s'en donne à cœur joie dans les dialogues et les répliques : les insultes les plus grossières ou les plus ridicules sont exprimées à des moments qui devraient être du plus grand sérieux, les personnages se chicanent pour des histoires de prononciation ou de syntaxe alors que l'instant est autrement plus grave. Bref, Tardi n'a pas tout a fait quitter ce ton de l'absurde qui l'amuse décidément beaucoup depuis quelques années.

Un vrai limule...

Si le méchant de cette histoire n'est pas un savant fou, Le mystère des profondeurs voit apparaître le premier savant de l'histoire de la série qui œuvre pour le bien (même si ce sera très bref, eh ouais...), et le premier monstre qui existe réellement, ou du moins qui existe encore. Après avoir ressusciter des créatures préhistoriques ou fait endosser des masques de démons à des meurtriers bien humains, Tardi envahit ici les égouts de Paris de centaines de limules. Les limules sont des arthropodes marins dont certaines espèces existent depuis plus de 150 millions d'années et dont le sang bleu intéresse particulièrement les scientifiques pour ses propriétés médicinales. Tardi fait un vague clin d’œil à ces récentes découvertes en prétextant ici que les mandibules de limules peuvent sauver des vies (objet de recherche du fameux savant évoqué plus haut).

Tardi fait également un clin d’œil appuyé à un autre loisir populaire que le roman-feuilleton, aussi très apprécié en ce début de XXème siècle : le cinématographe. En habillant Georgette Chevillard d'un masque et d'un justaucorps noir pendant ses escapades sur les toits, l'auteur-illustrateur fait bien évidemment une référence visuelle à l'héroïne du film Les vampires, de Louis Feuillade (1915).

Ultime détail – et non des moindres : alors qu'on pensait en savoir suffisamment sur Adèle (ou en tout cas, alors qu'on pensait ne plus en apprendre plus à ce stade de la série), ce tome viendra lever le voile sur la famille de l'héroïne, avec quelques révélations à la clef...

En bref : Une histoire un peu plus classique et mesurée pour ce huitième tome de la série. Mais le retour aux premières amours de Tardi ne l'empêche pas de s'adonner avec plaisir aux calembours, jeux de mots et autres contrepèteries qui l'amusaient tant dans l'esprit vaudevillesques des derniers opus. Ce tome présente également l'intérêt de renseigner le lecteur un peu plus sur le passé d'Adèle et sur ses origines familiales...

Et pour aller plus loin...